关于BI,你想知道的都在这里

|

|

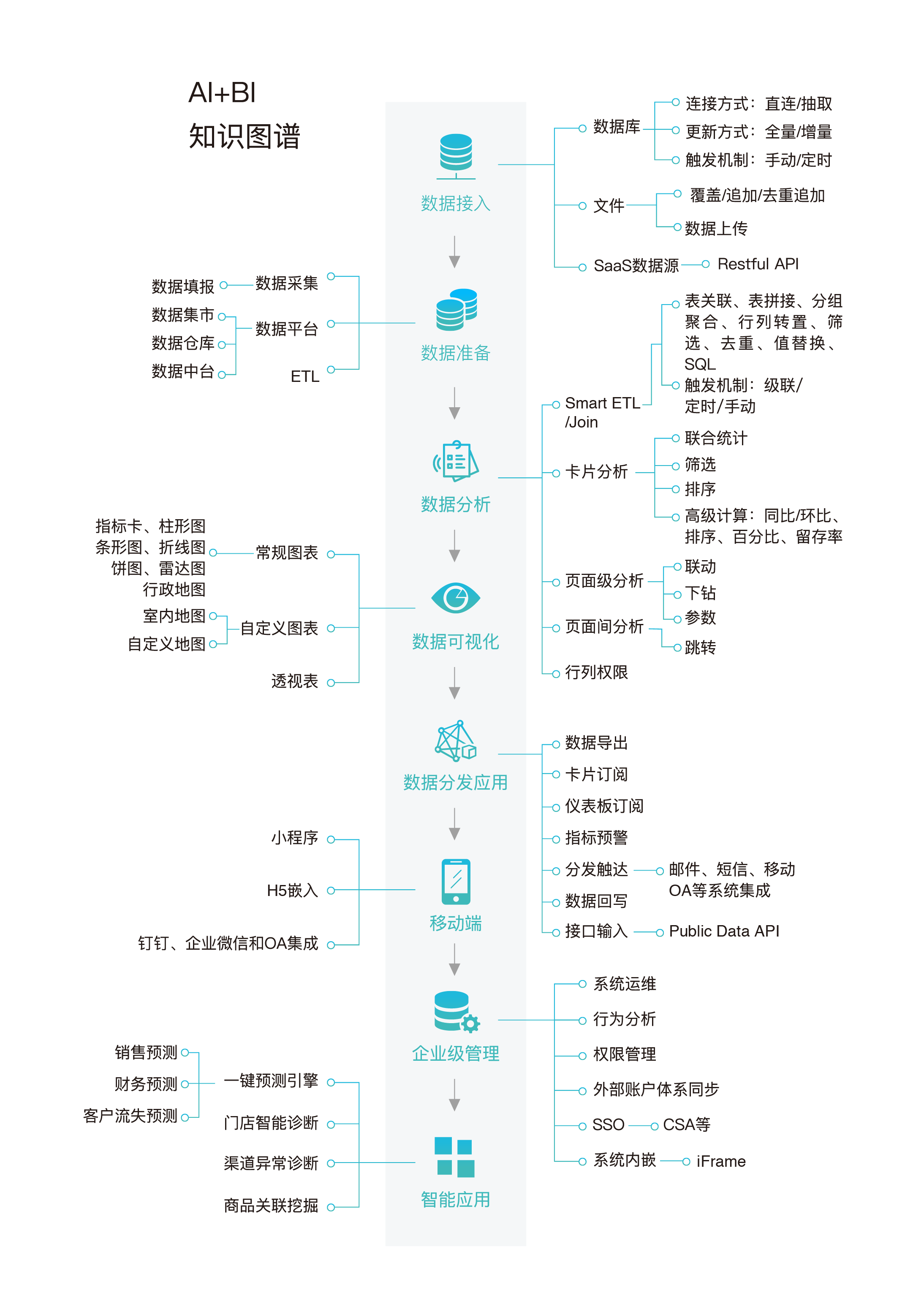

当很多人还不知道BI(商业智能)是什么的时候,其实就已经做过BI整条链路里的相关工作。 BI具体做什么? 通俗点理解,就是从数据接入、数据准备、数据分析、数据可视化到数据分发应用的一系列动作。

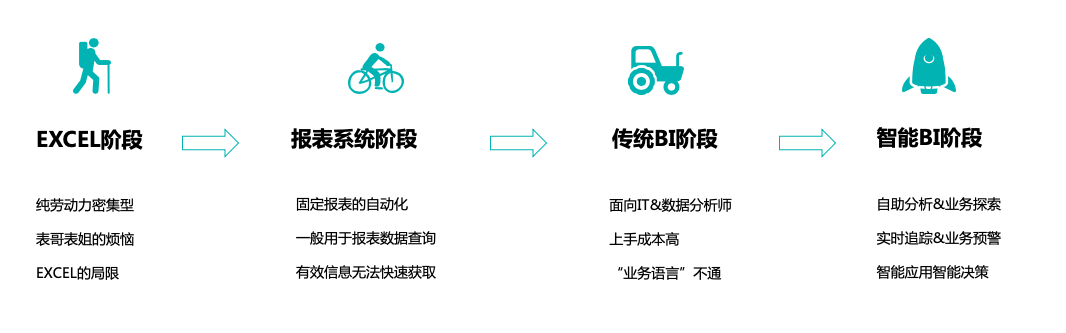

而这些动作都只是过程,真正的目的是通过最终得出的数据结果发现问题,来改善业务决策。 以互联网教育平台为例,每个企业都会配备类似销售支持或者运营类型的岗位,去统计分析网站和APP的注册、活跃、首次付费、再次付费、VIP、沉默、流失等数据。 将各个平台产生的数据导出整合到一份Excel的过程就可理解为数据接入,而将这些数据进行去重、清晰的过程可以理解为简单的数据准备,通过函数计算每个漏斗的转化率可理解为数据分析,将数据分析的结果用可视化化图表展现称之为数据可视化,而将可视化图表截图到PPT中进行汇报又可看作是数据分发应用。 那么问题来了,数据接入是不是一定要做重复的导出导入工作?数据源来自多个系统又结构不一该如何融合?领导看数据除了PPT还有什么?设想一下,当你精心准备了一周的销售数据报告,而老板突然问起某个数据异常的原因时,你难道又要会后重新做一份针对这个异常数据分析的报告吗?要多长时间,老板等得及吗? 当企业的数据量越来越大,要求的数据分析维度越来深越来越细,甚至对实时性和交互性提出了更高的要求。而这时,很多人工报表无法解决的事情,BI可以解决。BI的价值不是告诉你学员的转化漏斗是多少,而是告诉你为什么是这个数字,从哪里可以改进。 BI从工具到“决策大脑”的演进史BI(商业智能)的概念在1996年最早由Gartner Group提出,而事实上IBM的研究员Hans Peter Luhn早在1958年就用到了这一概念。他将“智能”定义为“对事物相互关系的一种理解能力,并依靠这种能力去指导决策,以达到预期的目标。” 追究到应用层面,BI其实也经历了四个发展阶段:

而从扮演的角色来看,BI的发展可以理解为从数据分析工具到深入场景的“决策大脑”的演进。最开始企业只是想通过其提高做数据分析这项工作的效率,而到后面,更多企业的目的是为了提高做决策的效率和科学性,以结果为导向。 当四种产品共存时,企业该如何选择从Excel到现在前沿的智能BI,BI的演进一直是跟着市场需求而变。当然,大数据、云计算、人工智能等技术的发展也给BI的发展创造了更多可能。整个商业社会的发展是向前的。但是每个时期、每个行业都有发展程度不同的企业,这也是为什么BI演进如此进步,而这几类数据分析产品依然可以共存的原因。 目前,在选择时受争议较多的是报表系统、传统BI和智能BI。数据分析软件的选择首先要明确企业想要引入相关系统的目的是什么。如果企业的数据量一般,数据分析也只是为了给各部门呈现最终的结果报告不需要帮助各级决策层做决策,那么,报表系统就可以满足基本需求。但同时你也要考虑,当企业数据量越来越大,当发现竞争对手的市场反应速度已经领先自己很多时,我们是不是还要去选择BI,那现在有没有必要一步到位。 自然,如果是赋能决策,已经受够了之前想看的数据永远要延迟一周,想知道的原因总是在会议上找不到答案,或者企业本身就有超前的数据意识,当然是选择BI。更进一步,如果是希望简化BI的对接流程和开发量,减轻数据分析员日常高代码、高重复的工作量,我们会更推荐智能BI。 而智能BI也可以理解为“AI+BI”,代表了BI在未来5年的发展趋势,也是诸多行业龙头和数据分析服务商在共同探索的领域。做AI项目首先企业得有足够多的数据基础,非常清晰的项目目标,并且有中长期的规划,我们才建议去实施。其次一定要选择一家具有AI基因的大数据分析公司。 BI在各行各业的应用场景伴随着信息化建设的推进,每个企业都积累了海量数据基础,而对于企业来说却是把双刃剑。数据量越多,能够获取的数据价值就越大,但是,如果没有强大的数据分析能力,海量数据也会成为企业高效决策的障碍。在这种情况下,BI自然成为大数据时代企业提高自己竞争力的核武器。 社交电商代表小红书的大数据负责人曾经说过:增长太快也是一种烦恼,在阶段性近似指数级增长曲线下,意味着大数据运营部门将面临更多的挑战,只有拥有60倍的数据能力,才能支撑2倍的用户量、30倍的数据量增长。 BI在每个领域都有自己的数据分析场景。在消费零售领域,包含商品、门店、营销、渠道、供应链、顾客关系、财务、人力资源等在内的业务场景。而在零售之外的互联网+行业、制造业、电子商务、金融、医疗等行业也都有对应的分析场景。

企业可以根据自己的需要,找准切入点,循序渐进去构建一体化的智能数据分析指标体系。 BI未来会有哪些新的发展趋势过去几十年,BI经历了从工具到“决策大脑”的角色转变,而未来一定是向“智能决策大脑”转型,也就是“AI+BI”。未来5年,BI不会只停留在对历史数据的多维统计。 通过与不断普及的算法与算力融合,会实现更自动、更智能的数据探索、实时预警、未来预测、自动诊断以及行动建议。在使用体验上,也一定会日趋“傻瓜”化,强调敏捷、易用与行业场景化,并且不断接入整合更丰富、更细颗粒度的数据源,进一步延展数据驱动决策的应用场景。 未来每一个企业都需要构建一个基于数据的决策大脑,从BI切入、不断AI化升级,看3年,做3个月,是一个理性可落地的路线图。

本文由 @是个数据人 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 |

时间:2020-03-24 23:17 来源: 转发量:次

声明:本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。